-

Pédagogie(s)

Une rubrique pour parler « Pédagogie » de la maternelle, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, ..., pour un niveau parfois ou dans la continuité de la TPS au CM2, juste pour prouver que l'École Primaire, c'est un cursus réfléchi et construit pour éduquer en vue de pouvoir instruire avant d'instruire dans le but d'éduquer.

Vous y trouverez des séries que je commence aujourd'hui à répertorier à commencer par les dernières en date encore en cours de rédaction :

GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 1 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 2 ; Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 3 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 4 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 5 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 6 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 7

Maternelle : Projet « classe vivante »

Maternelle : Projet « classe vivante » (1) ; Maternelle : Projet « classe vivante » (2) ; Maternelles : Projet classe vivante (3) ;

PS MS : Écrire son prénom (fable) ; (Mat.) Wanted : les quatre abécédaires !

Pédagogie par l'exemple:

1) Écriture-lecture au CP :

Rentrée des classes :

CP : Les débuts en écriture-lecture (1) ; CP : Les débuts en écriture-lecture (2) ; CP : Les débuts en écriture-lecture (3) ; CP : Les débuts en écriture-lecture (4)

Un mois plus tard :

CP : Écriture-lecture, 1 mois plus tard... (1) ; CP : Écriture-lecture, 1 mois plus tard... (2) ;

Deux mois plus tard :

CP : Écriture-lecture, 2 mois plus tard... (1) ; CP : Écriture-lecture, 2 mois plus tard... (2)

Début janvier :

CP : Écriture-lecture, début janvier (1) ; CP : Écriture-lecture, début janvier (2)

Au mois d'avril :

CP : Écriture-lecture, début avril (1) ; CP : Écriture-lecture, début avril (2) ;

1) CP : Lecture « aux cercles », façon XIXe siècle

Rentrée des classes :

C'est fou ce que ça motive Kilian ! (1)

Plus tard dans l'année :

C'est fou ce que ça motive Kilian (2)

MS : Premiers outils mathématiques

MS : Premiers outils mathématiques (1) ; MS : Premiers outils mathématiques (2) ; MS : Premiers outils mathématiques (3) ; MS : Premiers outils mathématiques (4) ; MS : Premiers outils mathématiques (5)

Racontamus, écoutatis, comprenunt :

Un résumé du livre « Comment raconter des histoires à nos enfants » (Miss Sara Cone Bryant) :

Racontamus, écoutatis, comprenunt (1) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (2) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (3) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (4) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (5) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (6) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (7) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (8) ; Racontamus, écoutatis, comprenunt (9)

Préparer :

Préparer sa classe en Élémentaire ; T'aimes les thèmes, toi ? ; Vacances studieuses, vacances heureuses ? ; L'Amérique, la redécouvrir, ça a parfois du bon ;

CP : Les débuts en écriture-lecture (1) ; CP : Les débuts en écriture-lecture (2) ;

Pédagogie de l'écriture - lecture :

Étudier le vocabulaire de la TPS au CM2

CP : Conforme ou non conforme ? ; Évaluer sa méthode de lecture ; CP : Lire, c'est entendre ou voir ? ; CP : La « syllabique » et la compréhension ; La dictature de la syllabe ; Tout est dans tout, mais quand même ; CP : Que faire maintenant qu'ils savent lire ? ; S'approcher de l'écriture à petits pas ; Maternelle : Entrer dans l'écrit ; CE1 : Relation graphème/phonème, lecture ou orthographe ? ; MS à CP : Les méfaits de l'alphabet

Pourquoi nos élèves écrivent-ils aussi mal ? (1) ; Pourquoi nos élèves écrivent-ils aussi mal ? (2) ; La copie, ça s'apprend ; T'aurais pas un outil scripteur ? ; Apprendre à écrire pour apprendre à lire ; Apprendre à écrire pour savoir lire ; CE1 : Rédaction collective d'une phrase

MS : La « phono » naturelle et familière (1) ; MS : La « phono » naturelle et familière (2) ;MS : La « phono » naturelle et familière (3) ; MS : La « phono » naturelle et familière (4)

Ils n'entendent pas les sons ! ; L'alphabet des p'tits légumes ;

Apprendre à lire, c'est vraiment simple (1) ! ; Apprendre à lire, c'est vraiment simple (2) ; Apprendre à lire, c'est vraiment simple (3) ! ; Apprendre à lire, c'est vraiment simple (4) ! ; Apprendre à lire, c'est vraiment simple (5) ! ; Apprendre à lire, c'est vraiment simple ! (6) ; Apprendre à lire au CE1

Recette (pour "fabriquer" un enfant lecteur) ; Le projet de lecteur ; La compréhension, c'est pas automatique... ;

Six ans pour apprendre à lire ; Six ans pour apprendre à lire (suite) ;

Lecture : images, lettres, mots et phrases

Pour une Maternelle du XXIe Siècle :

ABCD de l'égalité ; Musique et expression en maternelle ; Confiance, un mot trop oublié ; Coller des étiquettes et changer des couches ! ; Oliver ou Rémi ? ; À la fois École et Maternelle... ; Ne pas déranger ! Ici on joue… ; Votre avis m'intéresse... ; La production d'écrits en PS ; Quand on veut tuer son chien… ; Mon plus grand regret

Généralités sur l'école, les programmes, les enfants...

J'en veux aux démolisseurs ! ; Les rituels ; Question de points de vue ; Éduquer pour pouvoir instruire ; Gestion du comportement : grands mots pour grands maux... ; Faudrait pas qu'ça grandisse ! ; Éloge du temps libre et de l'ennui ; Les maximes, taille enfant ou adulte ; Années de retard ; Bocal de perles ou pâte à brioche ? ; L'école, la famille et la « coéducation »

Évaluation :

L'école de la défiance ; Maternelle/CP : Évaluer ; Méthode À Mimile : que valent mes CP, asteur ? ; Évaluer l'effet-maître ? Qui a eu cette idée folle, un jour, d’évaluer des Petitous ? ; L'Anticahier de Réussite ; L'Archicahier de Réussite... professionnelle ! ; MS : Archi et Anti cahiers de réussite. ; GS : Anti et Archi sont dans un bateau... ;

Mathématiques :

Se repérer, compter, calculer en GS ; Demandez l'programme ! Demandez la méthode ! ;

Compte-rendu d'une conférence d'Henri Canac sur l'apprentissage des nombres de 0 à 100 chez l'enfant de 5 à 7 ans :

1. Après l'écriture, les nombres ! ; 2. Savoir compter jusqu'à 100 ; 3. Les cinq premiers nombres ; 4. Les nombres de 6 à 10 ; 5. Le nombre 10, la dizaine ; 6. De 11 à 19, les irrégularités de langage ; 7. De 20 à 69, "Trop fass', maîtresse !" ; 8. Où l'on voit bien que 30 > 24 ; 9. Évaluation des acquis

La querelle des méthodes :

Le préceptorat du pauvre ;Freinet, canal historique ; Fichez-moi la paix avec Montessori ! ; Enseigner les stratégies pour... ; Tu apprendras dans la douleur ; Qu'importe le flacon ! ; La ritualisation des rituels, quelle barbe ! ; Marcher sur la tête, un projet interdisciplinaire ; Querelles stériles et vieilles lunes... ;

Quousque tandem... ? (c'est du latin) ; École mixte, couple mixte, méthode mixte... ; Plus précisément...

Mal parler pour bien comprendre ? (les Oralbums)

Enseigner la conjugaison, l'orthographe :

Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (1) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (2) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (3) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (4) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (5) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (6) ; Apprendre à conjuguer de deux à onze ans (7)

Orthographe, la grande mal-aimée

CE2-CM : « Rééducation » de l’orthographe.

Culture humaniste et scientifique :

Rôle du dessin :

Dessiner pour devenir intelligent. ; Dessiner pour s'exprimer

-

Par Doublecasquette le 17 Mars 2024 à 12:06

En ce moment fleurissent sur les groupes d'enseignants inscrits sur les réseaux sociaux toutes sortes de demandes sur d'éventuels modèles permettant d'exploiter en classe (maternelle, CP) les boîtes de jeux qu'on exhume des placards. Il arrive aussi qu'on demande le nom de ces jeux.

Pourquoi le nom ?... C'est un mystère. Qu'un élève de Première ait besoin du nom des œuvres qu'il présente au bac de français, oui, bien sûr, c'est indispensable, même en dehors du simple besoin de l'examinateur qui doit choisir une de ces œuvres. Parce que cette liste constitue, à vie, pour le jeune élève un référentiel de titres et d'auteurs de langue française.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'enfants de 3 à 7 ans, et de petits blocs de bois ou de plastique de formes et couleurs variées, c'est déjà beaucoup moins indispensable. Si la boîte du jeu a disparu et qu'aucune référence au nom n'est faite sur la caisse dans lequel il a été entreposé et que nous avons besoin d'un nom, eh bien, seuls ou avec les enfants, nous l'inventons.

Celui-là deviendra par exemple Le Labyrinthe :

Cet autre sera baptisé Les fleurs :

Cependant, cette histoire de nom, si simple à résoudre, me tracasse. Une collègue m'a expliqué que c'était pour écrire ce nom sur la boîte de rangement. Oui. D'accord. Mais Les fleurs, c'est aussi bien que Blocs plastiques créatifs Tournesols et Liserons, non ? Et nous comprendrions tout aussi simplement Labyrinthe que Courbes et droites, si toutefois ç'avait été le nom choisi par la maison d'édition qui a commercialisé ce jeu.

Pour moi, il y a autre chose... Comme il y a autre chose, de plus transparent cette fois, dans cette quête incessante de modèles. Et cette autre chose, il me semble bien que c'est une résurgence de l'éternel conflit entre les têtes bien pleines et les têtes bien faites, conflit qui dure, dure et dure depuis au moins la création de l'école publique gratuite et obligatoire (et même plus, mais c'est la même histoire) !

Des têtes bien pleines

Les têtes bien pleines, ce sont celles des enfants à qui l'on dit : « Apprends et tu deviendras savant ». Ces enfants, auxquels Pauline Kergomard disait, il y a bientôt 150 ans qu'il ne fallait surtout pas leur donner de leçons, et que l'on gave pourtant depuis de lettres, de chiffres, de modèles (qu'ils soient de découpage, de piquage, de collage, d'assemblage), de listes de mots à connaître, de titres d'albums et d'auteurs.

Pour vérifier le degré d'éducation de ces enfants-là, l'important, c'est le vernis. en tout cas, c'est ce vernis que leurs enseignants étudie, pièce par pièce, leçon après leçon. Reconnaît-il ses lettres, ses chiffres ? A-t-il fait sa fiche B25 de découpage, l'a-t-il réussie ? Doit-il recommencer sa fiche R12 du jeu de la marchande pour valider la compétence : « J'associe les nombres connus avec leur écriture chiffrée » ?

Dans cet état d'esprit, en effet, le nom du jeu devient important, car ce nom représente l'une des briques de ce merveilleux édifice, enfermé tout entier dans le cerveau de ces enfants et dont leurs cahiers de réussite sont les témoins fidèles.

Et les modèles le sont tout autant ! Il faut passer par un chemin et un seul pour accumuler les savoirs. Par exemple, on lit ici ou là que lorsque les enfants reconnaîtront toutes leurs lettres (en fait, ce sont les nôtres, et nous ne les avons pas apprises comme eux du tout, que nous ayons 80, 70, 60, 50, 40, 30 ou même simplement 20 ans), ils pourront apprendre à les associer deux à deux, puis trois à trois, puis quatre à quatre (etc. ... toujours cette notion d'empilement de savoirs) pour lire des syllabes,. Et que lorsqu'ils sauront toutes les lire, ces syllabes, nous pourrons alors leur faire écrire et lire des mots ! Plein de mots ! Des tas de mots ! Bazar, scolopendre, atermoiement, pipistrelle, ... Jusqu'à ce que, grâce à tous ces mots qu'ils auront appris, ils puissent lire, enfin, quatre ans plus tard (si, si, quatre ans) des histoires aussi passionnantes que :

Devant le peu de rentabilité de ce processus, il n'est pas étonnant que, dans un avenir sans doute proche, nous ayons envie de nous tourner sans hésitation vers l'autre pendant que la doctrine.

Des têtes bien faites

Hélas, ces têtes bien faites, qui furent chaudement encouragées il y a tout au plus quelques décennies, furent, par réaction avec l'option Têtes bien pleines des décennies précédentes, celles de ces enfants sans freins qui courent en hurlant, ou se blottissent dans un coin pour échapper aux bulldozers qui se sont en effet faits tout seuls.

Ce sont les têtes de ceux qui écrivent à leur manière parce que, comme le disent certains champions de la cause de l'enfant auto-constructeur.

« ces manières sont « originales », étonnantes pour nous adultes, et n’évoluent pas de manière programmée entre 2 et 6 ans. » (M. Brigaudiot, in Les Cahiers Pédagogiques)

Ceci part d'une idée très généreuse : il faut laisser l'enfant libre de se construire seul, sans leçons mais aussi sans conseils, pour ne pas l'influencer. Pour cela, l'école devienne un lieu parmi d'autres où il rencontre des situations réelles au sein desquelles il évolue à sa manière, sans programmes ni contraintes.

Ainsi, d'essais-erreurs en essais-erreurs, il évolue, jusqu'à ce que, la tête bien faite, il accède à sa propre connaissance et, allez savoir, si cela est son projet – s'il est besogneux, comme je l'ai entendu de la bouche d'un professeur de lycée – qu'il s'intéresse aux connaissances un peu réductrices des écoliers: l'écriture (chacun à sa manière ! surtout, pas de modèles réducteurs ! ils choisissent leurs outils scripteurs, les tiennent à leur manière, et n'ont surtout pas besoin de lignes !), la lecture (attention ! cachez les grands classiques, surtout ! juste de la littérature de jeunesse ! pas de vieilleries !), l'orthographe (bouh ! la galeuse !), la grammaire (berk ! caca berk !), le calcul (pfff ! à l'ère des calculatrices !), la résolution de problèmes (oui, bon, d'accord, ça, c'est important, mais uniquement si ce sont des problèmes ouverts, aux multiples solutions, pour que chacun puisse s'orienter vers celle qui l'intéresse, n'est-ce pas ? Ni baignoires trouées, ni robinets qui fuient, ni trains qui se croisent ! Ça, c'est du pratique concret qui ne permettent pas l'émergence auto-construite de bons mathématiciens !)

Et cela, nous l'avons tous connu, que ce soit en tant qu'enseignant, ou en tant qu'élève. Et nous avons tous constaté, au moins en nous voilant la face, que, finalement, ça ne réduit pas tant que ça la fracture sociale.

D'aucuns vous diront que c'est inévitable, que l'école est par essence bourgeoise et qu'à la naissance, déjà, un bébé qui naît dans une maternité du 9-3, d'un père absent et d'une mère qui fait des petits boulots au black pour subvenir aux besoins de ses marmots, est autant programmé pour échouer que l'est pour réussir, un bébé qui naît dans une clinique privée du VIIe arrondissement de Paris, digne rejeton d'une famille d'Énarques et de Polytechniciens !

C'est sans doute vrai, mais, à la marge au moins, ne serait-il pas possible de réduire un peu les écarts ? Il me plaît de le croire.

Peut-être parce que j'ai en quantité parmi mes anciens élèves, des enfants de pas grand-chose qui sont actuellement ingénieurs, professeurs, avocats, infirmières, chefs d'exploitations agricoles, concessionnaires automobiles, mécaniciens hautement spécialisés, ..., et que ces gens-là lisent, écrivent sans trop de fautes, savent calculer, sans calculette au besoin, tout ce qui leur rend la vie quotidienne plus pratique, se déplacent facilement dans un environnement proche ou lointain dans lequel ils savent se repérer et même, ô miracle, peuvent aider leurs enfants, auxquels l'école fournit le kit Tête bien pleine à acquérir les comportements permettant de le transformer en kit Tête bien faite !

Les deux, mon général !

Parce qu'il est là, à mon avis, le secret : une tête bien faite et bien pleine !

Pour que ce petit bonhomme condamné par nos sociologues en raison de son origine puisse accéder aux mêmes compétences que son ami et voisin, il faut que l'école l'aide à se construire le cerveau, comme disait mon amie Louisa, 6 ans, lorsque je lui faisais déduire du contexte la définition du verbe s'instruire !

Et construire un cerveau, ça passe forcément par une tête bien faite ! Une qui sait gouverner son corps pour qu'il s'appesantisse sur le monde qui l'entoure, en perçoive et analyse les stimuli sensoriels, y découvre ses semblables et les interactions qu'ils sont susceptibles de procurer, accède au langage articulé.

Une fois cette base des bases assurée, après une TPS et parfois même une PS, le cerveau a besoin de nourriture pour mieux se construire.

C'est là que commence le délicat équilibre entre le grand n'importe quoi du « Construis-toi toi-même ! » et l'autre grand portnawak du « Apprends, tu comprendras plus tard ! »

C'est là que l'enseignant doit trouver le juste équilibre entre 20 enfants assis chacun devant son petit tiroir (et 5 près de lui à écouter la leçon du jour), en train de trier l'un des lentilles avec une pince à épiler, le second affairé (ou pas) à aligner des lettres en plastique, le troisième empressé (si, si...) de mettre 2 pommes dans l'assiette du 2, 3 pommes dans l'assiette du 3, et le champ de foire où, le soir, une ATSEM épuisée trie le foutoir provoqué par 25 mômes incontrôlés qui ont passé 6 heures à s'auto-construire et s'autoréguler avec entrain !

Ce juste équilibre, nous pouvons le trouver en partant de certains pré-supposés des tenants de la tête bien faite : l'enfant se construit à partir de situations réelles, vécues physiquement et sensoriellement dans un environnement riche qui multiplie les occasions d'être intéressé et en nous dirigeant vers les pré-supposés des aficionados de la tête bien pleine : il doit accéder à un niveau d'écriture, de lecture, de comptage, de calcul et de culture générale, suffisant pour n'être pas discriminé par son origine sociale.

Et pour cela, une simple phrase, tirée d'un livre qui mériterait d'être lu dans tous les INSPE (et au Ministère de l'Éducation Nationale) :

L'éducation du corps doit précéder celle de l'intelligence, comme les habitudes matérielles doivent précéder les habitudes intellectuelles. (Pauline Kergomard, l'Éducation maternelle dans l'école)

Bannissons lettres et chiffres des classes de PS et MS, remplaçons-les par des activités communes visant à organiser la vie quotidienne, jouer, se mouvoir, dialoguer, entendre, écouter, partager, s'interroger tous ensemble.

Attendons qu'ils soient prêts à apprendre vite et bien (d'expérience, l'écriture cursive et la lecture, c'est entre 5 ans et demi et 6 ans ; les nombres, jusqu'à 5 ans, c'est lié à l'anniversaire : jusqu'à 2 à 2 ans, jusqu'à 3 à trois ans ; etc.) pour leur proposer un apprentissage structuré et exigeant de l'écriture, de la lecture et des mathématiques qui dépote parce qu'un enfant a horreur des choses qui traînent pendant des siècles !

Nourrissons-les de « belles lettres », de belles œuvres, de toutes sortes de connaissances élémentaires, qui leur apporteront vocabulaire, style, culture, repères spatio-temporels, et leur permettront d'affirmer leurs goûts en toute connaissance de cause.

Habituons les enfants, tout au long de leur scolarité, à chercher plutôt qu'à appliquer, à créer des modèles plutôt qu'à en suivre, à deviner le sens des mots d'après un contexte et à éprouver eux-mêmes le besoin d'élargir leurs connaissances linguistiques par des observations, des lectures, des chansons et des comptines.

Et là, au fur et à mesure que leur tête s'emplira, nous constaterons que sa construction, sa facture, est de plus en plus originale !

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Doublecasquette le 13 Janvier 2024 à 11:56

Suite à une polémique qui a failli virer au pugilat, j'ai l'intention de développer ci-dessous ce qui ne reste que ma vision de ce qui serait une relation saine entre l'institution scolaire d'une part et, d'autre part, les « usagers » légaux, donc majeurs, de cette institution.

Je comprendrai parfaitement que des commentaires divergents soient postés sous cet article et je le prouverai en les validant. Ce que je ne supporterai pas, en revanche, c'est qu'un commentaire me traite ou traite une autre personne d'imbécile imbue d'elle-même incapable de revenir à la raison lorsque son auteur oppose sa vision, la bonne, à toutes les autres, les mauvaises.

Par ailleurs, j'ai, au cours de cet article, raisonné dans le cadre d'enfants vivant dans un pays où les services publics, la protection de l'enfance et le respect des droits de l'enfant en général sont censés être assurés. J'ai fait ce choix de manière délibérée parce que, selon moi, les familles et les enseignants ne sont en rien responsables du fait que, dans de nombreux cas, sont bafouées aussi bien la simple loi sur le droit d'avoir un refuge décent que celle qui permettrait à tout enfant en obligation scolaire de bénéficier chaque jour, dans sa propre salle de classe, d'un enseignant formé.

Une fois ces mises en garde posées, revenons-en à nos moutons.

L'école

C'est une institution qui accueille de manière obligatoire les enfants de 3 à 16 ans dont les familles n'ont pas obtenu ou cherché à obtenir le droit de les instruire à domicile.

En matière de protection de l'enfance, elle obéit à des règles qui ont été définies au cours de son siècle et demi d'existence :

→ aucune violence physique ou morale ne doit être infligée à l’enfant,

→ un enfant ne peut être privé de plus de la moitié de son temps de récréation,

→ les devoirs écrits à la maison sont interdits, y compris lorsqu'ils sont facultatifs, pendant toute la durée de la scolarité primaire (circulaire du 29 décembre 1956).

→ des visites médicales régulières sont (ou devraient être) programmées à plusieurs stades de la scolarité,

→ afin de garantir la sécurité des enfants aux abords des écoles, l'ouverture du périmètre scolaire par au moins un membre de l'équipe enseignante a lieu dix minutes avant l'heure légale de début des cours (ces dix minutes ne font pas partie des 27 h hebdomadaires auxquelles sont contraints les enseignants ; elles font en revanche partie des 35 h hebdomadaires que doit tout fonctionnaire de catégorie A à son employeur, l'État).

→ toujours afin de garantir la sécurité des enfants aux abords des écoles, les enfants de maternelle doivent être remis en main propre à leurs parents (père, mère) ou à toute personne que ceux-ci auront nommément désignée par écrit. Un enfant qui n'a pas été récupéré à l'heure dite (tolérance de 10 minutes) doit être signalé en mairie ou en gendarmerie qui sont normalement tenus de le ramener à sa famille.

→ En revanche, à l'école élémentaire, la législation n'a pas changé depuis l'époque de la marche à pied et des carrioles tirées par des chevaux et la loi stipule toujours que l'enseignant peut laisser ses élèves sortir seuls du périmètre scolaire. La loi qui contraignait au moins un enseignant à rester 10 minutes après l'horaire de sortie des enfants a disparu.

L'école obéit à des programmes, que l'on peut contester mais dont les contenus à transmettre restent néanmoins la norme à laquelle les familles et la société dans son ensemble sont en droit de s'attendre.

Ces programmes, ainsi que les horaires hebdomadaires et annuels, sont facilement consultables sur des sites largement accessibles. Les horaires hebdomadaires et annuels sont encore plus faciles d'accès et tout un chacun peut en prendre connaissance.

Dans ces programmes, malgré toutes les réserves que l'on peut émettre quant à leurs contenus (et aux contenus qu'ils imposent de transmettre), on peut noter une constante progression vers l'éducation à l'autonomie et au travail personnel. Cette progression s'étend, pour les apprentissages scolaires, de la dépendance quasi totale aux adultes de l'enfant de 3 ans à la capacité de l'adolescent de 16 à 18 ans à s'organiser, chercher, s'orienter seul. Cette progression est graduée et tient à peu près compte des capacités d'autonomie et de gestion du temps des enfants concernés.

L'année scolaire dure 36 semaines exactement. Elle commence au début septembre et s'étale jusqu'à la fin de la première semaine de juillet actuellement. Elle est coupée en 5 périodes de 5 à 10 semaines dont les 4 premières se terminent par 2 semaines pleines de vacances scolaires, lorsque la dernière précède les 7 à 8 semaines de vacances d'été.

Dans le dictionnaire (Petit Robert), nous pouvons lire la définition du nom vacances : période pendant laquelle les écoles, les universités ne sont pas en activité.

Dans le cadre de la protection de l'enfance, comme toute institution recevant des mineurs et toute personne majeure vivant sur le territoire, les membres de la communauté scolaire ont, selon les textes, le devoir de signaler aux autorités compétentes (aide sociale à l'enfance, police, justice) tout cas de maltraitance ou carence éducative, ainsi que tout fait qui leur semble suspect.

Des procédures d'aide à l'enfance peuvent être organisées dans le cadre scolaire. Un enseignant en trouve facilement la liste sur les sites des différentes instances concernées et auprès de sa hiérarchie de tutelle.

On peut néanmoins déplorer un engorgement des services, un manque d'interlocuteurs, une négligence ou une relativisation parfois abusive des faits signalés, menant de temps en temps à des drames dont les médias nous font écho.Petit alinéa qui a son importance : L'école primaire n'est responsable ni des cantines, ni des services périscolaires (sauf à Paris, où seuls les directeurs et directrices d'école ont, il me semble, un rôle à jouer dans le contrôle des personnels municipaux que la Ville de Paris attribue à leur école).

Autre petit alinéa : Depuis quelques années, les enfants de maternelle n'ont plus besoin d'avoir acquis la maîtrise de leurs sphincters pour être scolarisés. Cette tolérance a été instaurée sans que soient changées les exigences au niveau de l'aménagement des installations relatives aux soins d'hygiène et à celui du personnel chargé de dispenser ces soins. Nous en sommes toujours aux recommandations non contraignantes qui étaient en vigueur avant cette tolérance : « Il serait souhaitable que chaque école dispose d'une douche ».

La famille

Toute famille résidant en France est tenue d'instruire ou de faire instruire son enfant, âgé de 3 à 16 ans, soit chez elle, après accord de l'Éducation Nationale, et sous son contrôle, soit dans un établissement scolaire public ou privé. Les établissements scolaires publics sont gratuits pendant toute la durée de la scolarité obligatoire. Les frais occasionnés par les achats de consommables font l'objet d'une aide financière distribuée avant la rentrée scolaire, dès l'entrée à l'école élémentaire.

La fréquentation des enfants en obligation scolaire se doit d'être régulière. Les absences injustifiées font l'objet d'un rappel qui peut aller jusqu'au signalement aux autorités légales citées plus haut lorsque des abus flagrants ont été constatés. Il est prévu dans le cadre légal que les familles défaillantes dans ce domaine soient encadrées et aidées à se conformer à la loi. Dans les faits, l'école déplore souvent un immobilisme ou une aide à la parentalité qui lui semble inefficace.

En dehors du cadre de la fréquentation scolaire, les parents ont toute latitude pour organiser l'éducation de leurs enfants comme ils le souhaitent. Ce sont eux qui, en toute liberté, choisissent le mode de vie, les horaires, l'alimentation, les loisirs, l'éducation qui leur semblent le mieux convenir à l'idée d'une famille qu'ils se font ou qu'ils peuvent assumer. Tant que ces choix ne sont pas contraires à la santé physique et mentale de leur progéniture au point de faire l'objet d'un signalement, aucune mesure d'ordre scolaire ne peut être engagée.

Chacun dans son pré et les vaches seront bien gardées

♦ J'ai toujours trouvé risqué de laisser les familles s'introduire trop avant dans le périmètre scolaire.

Tant que tout cela se passe bien, cela peut sembler très sympathique et fort bénéfique pour les enfants qui évoluent dans un univers de plus en plus large en continuant à respecter les mêmes règles, sous la houlette d'adultes responsables et tolérants, acceptant les petits travers des uns et des autres car convaincus que, malgré ces différences, le but recherché est le même..

En ce premier quart de siècle trop mouvementé, au cours duquel, pour des raisons diverses et variées, l'institution scolaire et son personnel ont perdu quasiment tout le respect que lui accordait depuis plus de 100 ans la société française dans son ensemble, il peut encore arriver qu'il reste quelques rares lieux où cette coéducation heureuse existe. Dans ce cas, ce chapitre n'a pas d'intérêt et, en croisant les doigts quand même pour conjurer le malheur, nous pouvons passer au thème suivant.

En revanche, s'il y a conflit, c'est très différent :

→ En cas de conflit général, en raison de l'écrasante supériorité numérique des familles, il est bien évident que l'enseignant, ou même l'équipe enseignante, aura du mal à faire valoir sereinement ses arguments, d'autant que notre hiérarchie ne nous défend généralement pas immédiatement. Cette dernière pratique, en effet, depuis des décennies et avec talent, la pratique du « pas de vagues », y compris en conduisant au suicide ou en laissant s'organiser l'assassinat certains de ses employés !

→ Il peut en être de même lors de conflit de personnes entre une seule famille et un ou plusieurs enseignants. Ne recevant la plupart du temps aucun soutien hiérarchique, et aucune aide des services sociaux, inexistants, débordés ou trop optimistes, nous n'avons aucun intérêt à tenter d'éduquer cette famille au même titre que nous éduquons leur(s) enfant(s).

→ En conséquence, je suis d'avis que nous nous contentions d'exercer notre métier, en respectant scrupuleusement la loi française dans son ensemble, afin de ne pas prêter le flanc à quelque critique que ce soit.

→ Il est important que nous nous fassions accompagner au besoin d'un avocat que nous fourniront les assurances professionnelles.

→ Enfin, n'hésitons pas à déposer une main courante en cas de harcèlement ou d'agression physique ou verbale.

Ce constat général m'amène à penser qu'il est important, dès l'inscription d'un élève, de soumettre aux familles un règlement intérieur qui permette à chacun de tenir son rôle sans empiéter sur celui de l'autre. Ce règlement que familles et enseignants auront signé servira toute l'année à éviter que les conflits naissent quant à la présence de personnes étrangères au service dans l'enceinte scolaire.

Après s'être expliqué sur les raisons de ces décisions (sécurité des enfants, respect de l'institution scolaire, passage du relais de responsabilité clair pour les enfants), le règlement devrait stipuler que :

⇒ Les enseignants s'engagent à :

- ouvrir l'accès à l'enceinte scolaire dix minutes avant l'horaire de début des classes pour accueillir les élèves

- laisser un ou deux enseignants près de cet accès (y compris en maternelle) pendant les dix minutes d'accueil afin de répondre éventuellement à une question brève ou réceptionner pour le transmettre un courrier ou un message pour un ou une de leurs collègues

- faire en sorte que les enfants retournent dans leurs familles rapidement après l'horaire de fin des classes (nota bene : en fonction des locaux scolaires et de la météo, un enfant ne peut pas quitter sa salle de classe à l'heure de fin des classes et être, au même instant, au portail de l'école, convenablement habillé ).

⇒ Les familles s'engagent à :

- rester hors de (au choix) : l'enceinte scolaire / les bâtiments scolaires / les classes (nota bene : En revenant à l'accueil des enfants dans la cour, en usage pendant le XIXe et XXe siècle, on évite ces circulations ou agglomérations de parents qui vaquent à leur gré dans l'école et on permet de réduire un peu le poids de ces 10 minutes d'accueil sur le temps de travail contraint du reste de l'équipe)

- informer le ou les enseignants présents à l'accueil des enfants de toute nouvelle susceptible d'intéresser son enseignant (santé, événement familial perturbant, changement d'habitude, etc.)

- être à l'heure pour déposer et récupérer leur enfant (matin : entre ... h et ... h et entre ... h et ... h ; après-midi : entre ... h et ... h et entre ... h et ... h)

- avertir l'école d'un retard exceptionnel en fin de demi-journée et, si possible, autoriser par écrit (SMS, mail) une personne majeure à récupérer l'enfant à un horaire prévu par le présent règlement

♦ J'ai toujours trouvé utile de solliciter l'appui des familles pour nous assister lors de projets ponctuels

Qu'un ou plusieurs parents d'élèves viennent participer à l'école à un atelier ou une séance d'apprentissage qui nécessite une surveillance renforcée, une aide adulte importante ou un savoir-faire particulier, voici une des idées les plus bénéfiques qui soient pour le bon déroulement de la scolarité des enfants et de la coéducation. Cette aide devient obligatoire lorsque l'école se déroule « hors les murs », afin de garantir la sécurité des déplacements et des activités.

Généralement, tout se passe bien et chacun garde un excellent souvenir de ces activités.

Cependant, comme nous sommes des êtres humains et non des clones, il arrive qu'intervenants extérieurs bénévoles et personnel de l'Éducation Nationale en service n'aient pas la même vision de cet encadrement. D'où la nécessité, dès l'inscription de l'enfant, puis à chaque rentrée scolaire, de soumettre par écrit aux familles ces quelques engagements :

⇒ Les enseignants informent que :

- Dans le cadre d'un projet pédagogique conçu pour illustrer ou développer un ou plusieurs points des programmes scolaires, ils sont dans la nécessité de recourir à des parents d'élèves pour les aider à assurer l'encadrement des enfants

- Ils se réservent le droit de supprimer tout ou partie du projet dans le cas où, du fait de l'insuffisance de l'encadrement, la sécurité des enfants et/ou l'intérêt pédagogique du projet risquent d'être compromis.

- Dans le cas où la présence de nombreux adultes permet l'organisation de groupes, aucun enfant ne sera placé dans le groupe encadré par un membre de sa famille, ceci afin de ne pas risquer de créer du ressentiment parmi les enfants.

- Ils se réservent le droit de ne plus solliciter à l'avenir une personne qui, par son attitude, ses gestes, ses paroles, aura pris le risque d'exercer sur les enfants une mauvaise influence ou de les mettre en danger.

Ils s'engagent à :

- solliciter les familles suffisamment à l'avance pour leur permettre de s'organiser lorsque ce projet se déroulera à l'extérieur de l'enceinte scolaire et/ou qu'il inclura une partie du temps périscolaire

- rappeler la date par mail ou SMS afin d'éviter les oublis que pourraient commettre les enfants dans leur rôle de transmission des documents

- informer les parents accompagnateurs des buts de l'activité et de leur rôle dans le cadre de son bon déroulement

⇒ Les parents accompagnateurs s'engagent à :

- respecter le choix des enseignants quant au choix et à l'organisation du projet pédagogique

- informer leur ou leurs enfants des modalités de l'organisation (un enfant n'est pas dans le groupe que dirige un membre de sa famille, l'enseignant reste le seul responsable du déroulement de l'activité)

- adopter une attitude correcte devant les enfants, en surveillant particulièrement son langage et ses gestes

- exercer une surveillance de tous les instants sans se laisser distraire

♦ mais j'ai toujours trouvé dangereux de compter sur eux pour assurer le quotidien des programmes scolaires

Les épisodes de confinement (années scolaires 2019/2020, puis 2020/2021) a contraint l'école et les familles à s'adapter vaille que vaille à une situation qui sortait de l'ordinaire.

Certains enseignants s'y sont découvert un talent de « programmateurs/auteurs/acteurs/vidéastes/j'en passe-et-des-meilleures » et ont envoyé dans les familles des plans de travail et activités qui leur semblaient très aboutis.

Leur hiérarchie les a poussés dans ce sens, voyant peut-être dans cette dématérialisation de la salle de classe et cette délégation des tâches du quotidien, non seulement une manière peu coûteuse de résoudre les problèmes du remplacement des enseignants absents, mais aussi éventuellement, à long terme, une source d'économies non négligeables.

Certaines familles ont joué le jeu parce qu'elles avaient le temps, les capacités et le goût de la transmission des savoirs. D'autres n'ont pas pu. Parmi ces autres, certaines avaient aux yeux de l'enseignant de l'un de leurs enfants des raisons honorables alors que d'autres étaient des ... (tout ce que vous voulez de dépréciatif...).

Parallèlement à ce problème, parmi les familles qui tentèrent de jouer le jeu, certaines furent très satisfaites du programme envoyé par les enseignants et y adhérèrent avec bonheur, trouvant dans ce type de coéducation le summum de la pédagogie.

D'autres, au contraire, bien que tout à fait décidées à collecter les documents et les faire lire/visionner/réaliser quotidiennement en famille à leur progéniture, se heurtèrent à toutes sortes de problèmes qui les découragèrent. C'était trop long ou trop court, trop difficile ou trop simple, trop précis ou trop approximatif, etc. Ils en conçurent un certain ressentiment qui a pu perdurer après la reprise des classes.

Ces jugements de valeur étaient inévitables car nous nous trouvions dans le cas où enseignants et familles se partageaient le même pré, entendant, chacun de son côté, garder la main-mise sur l'organisation du temps des enfants dont ils s'attribuaient la responsabilité principale.

Cette situation extraordinaire a été le révélateur d'un problème plus profond, qui existe depuis que, en 1881, un certain Ministre de l'Instruction Publique (c'était le nom de l'Éducation Nationale d'alors) décida que l'instruction des enfants (de 6 à 12 ans à l'époque) était obligatoire. Afin de rendre cela possible il annonça l'ouverture d'écoles publiques gratuites, dont il rémunérerait les enseignants, partout où il y avait au moins quelques enfants, pour toutes les familles qui ne souhaitaient pas transmettre cette instruction elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une école privée, confessionnelle ou non.

Depuis cette date (et même avant), le problème est : « À qui appartiennent ces enfants ? ». Il en annonce un autre : « Du moment où la responsabilité est conjointe, l'une des parties a-t-elle un droit de prescription sur ce que fait l'autre partie pendant son propre temps de responsabilité ? »

La réponse à ces deux questions a été donnée dans les deux premières parties de cet article et reprise ci-dessus : « Chacun dans son pré et les vaches seront bien gardées ! »

Pendant le temps scolaire, les parents qui ont fait le choix de l'école délèguent, théoriquement en toute confiance, la responsabilité de l'instruction et de l'éducation de leurs enfants à l'école qu'ils ont choisie (publique ou privée).

En contre-partie, les enseignants n'empiètent pas sur la vie privée des familles, tant que celle-ci ne leur semble pas être répréhensible aux yeux de la Loi.

Et pour que cette confiance perdure, continuons ci-dessous notre règlement :

⇒ Les enseignants s'engagent à :

- informer dès la rentrée les familles des programmes scolaires et des contenus que leurs enfants devront acquérir au cours de l'année scolaire en cours

- traiter pendant le temps de classe les programmes scolaires au plus près des attendus de fin d'année par la méthode qui leur semble la plus à même de convenir à cet objectif

- choisir des méthodes qui permettront de ne pas contraindre au rattrapage des cours un enfant malade momentanément absent pour une courte durée et signaler aux parents les possibilités d'aide à la scolarité offertes par les assurances scolaires lors de longues périodes de maladie

- au cours de ces apprentissages, ne jamais rien dire ou faire de contraire la liberté de conscience des familles

- informer les familles des difficultés scolaires de leurs enfants, difficultés que les enseignants s'emploient à traiter pendant le temps de classe

- organiser toute procédure qui viserait à fournir l'aide nécessaire à un enfant en difficulté notable, en respectant au plus près les lois régissant la scolarité obligatoire

- prendre en charge les tâches d'apprentissage, d'étude et d'entraînement pendant le temps de classe

- hors temps scolaire, ne proposer aux familles que des tâches de révision courtes et simples, n'incluant pas de travail écrit (personnellement, avec l'accord des familles, et souvent à leur demande, parce qu'un enfant révise mieux en agissant qu'en récitant par cœur, j'ai toujours donné un peu de travail écrit très simple et répétitif aux élèves de CM mais je n'ai jamais sanctionné un élève qui ne l'aurait pas fait).

- prodiguer des conseils éducatifs aux familles qui en font la demande mais ne jamais s'ériger en prescripteur se substituant à l'autorité parentale ou aux représentants de la loi

- afin de respecter les organisations du temps privé particulières à chaque famille, ne pas donner de travail supplémentaire pendant les périodes de vacances scolaires

⇒ Les parents s'engagent à :

- respecter les lois sur l'obligation scolaire (fréquentation régulière) et signaler toute absence de l'enfant au plus vite

- mettre tout en œuvre pour que la santé de leur enfant soit compatible avec la charge physique et mentale d'une journée de classe (sommeil, alimentation, santé, hygiène, socialisation)

- faire en sorte que leurs enfants soient convenablement équipés (habillement, matériel) pour leurs journées de classe

- respecter le travail des enseignants et mettre tout en œuvre pour que leurs enfants le respectent

♦ Enfin, pour terminer, il serait bon que des règles favorisant la confiance mutuelle fussent rappelées

Si l'École n'avait qu'une tâche instructive, et la Famille uniquement une tâche éducative, peut-être que les relations entre ces deux institutions seraient plus simples (et encore) !

Cependant, cela est très loin d'être le cas et nul ne peut démêler dans l'éducation qu'il a reçue laquelle de ces deux tâches a été le facteur principal de l'adulte qu'il est devenu.

Dès la naissance de l'enfant, la Famille commence à l'instruire tout en l'éduquant et dès son premier jour de classe, l'École se doit de l'éduquer pour pouvoir l'instruire.

Et c'est pour cela que tout est si compliqué !

Il n'est déjà pas simple – et cela occasionne déjà pas mal de conflits, justifiés ou non ! – de régler d'un côté le cas de la meilleure façon d'enseigner le complément d'objet direct, les fractions et la guerre de Cent ans et, de l'autre, les capacités à dire bonjour, au revoir, merci et s'il te plaît, se moucher proprement et faire pipi dans un pot.

Mais quand, en plus, l'école se demande pourquoi la famille du petit Timéo, qui ne parle pas en entrant à l'école, ne l'a pas instruit, n'est-ce pas plus ou moins justifié et si oui, jusqu'à quel point ? Et quand la petite Emma renverse régulièrement ses camarades dans la cour de récréation et que l'assurance des parents de ses petits camarades molestés demande des comptes à la famille, la famille est-elle en droit de se demander pourquoi son enseignant ne l'a pas éduquée à prendre garde à ses semblables lorsqu'elle est à l'école ?

C'est pourquoi il me semble nécessaire de compléter notre règlement intérieur afin qu'il favorise, autant que faire se peut, la confiance mutuelle nécessaire à une atmosphère apaisée, seule favorable à l'établissement d'une coéducation sereine :

⇒ Les enseignants rappellent que :

- ils sont responsables des enfants le matin de ... h à ... h et l'après-midi de ... h à ... h depuis l'entrée dans l'enceinte scolaire jusqu'à la sortie de l'enceinte scolaire

- ils ne sont en aucun cas responsables des services périscolaires de garderie et de cantine, même si ceux-ci se déroulent dans l'enceinte scolaire. En conséquence, pour tout problème avec ces services, il convient de s'adresser à l'organisme gestionnaire (mairie ou SIVOS, dans le cas de l'école publique)

- ils ont le devoir de signaler aux services compétents tout signe de maltraitance ou de carence éducative

- ils n'ont aucun pouvoir pour recruter eux-mêmes des remplaçants en cas d'absence de professeurs

- toute réclamation au sujet de l'équipement des locaux scolaires (hygiène, chauffage, sécurité) doit être adressée aux délégués de parents qui en feront part à l'organisme gestionnaire (mairie ou SIVOS, dans le cas de l'école publique) seul habilité à commander et faire réaliser les travaux nécessaires

⇒ Les enseignants s'engagent à :

- surveiller le bon déroulement de la journée de classe des enfants, accueils, récréations et remises aux parents comprises, notamment au niveau de la sécurité, de l'hygiène et de la santé (lavage des mains, habillage et déshabillage en fonction de la météo, passage aux sanitaires), en coopération avec le personnel communal en maternelle, et en fonction des installations disponibles (liste jointe).

- appeler toute famille dont l'enfant présenterait des signes de maladie, fatigue excessive, afin qu'elle s'organise pour qu'il soit récupéré au plus vite

- dans la limite des horaires dévolus aux rencontres avec les familles (... h / par an) et sans nuire à leurs propres obligations familiales, recevoir une famille qui en fait la demande en dehors des horaires scolaires pour l'informer sur les questions suivantes : scolarité de l'enfant, adaptation à l'institution scolaire, renseignements sur les aides à la scolarité, communication importante

- organiser une réunion dans chaque classe pour présenter l'école, son règlement intérieur et les méthodes choisies par chaque enseignant pour éduquer et instruire les enfants qui lui sont confiés ; au cours de cette réunion, les attendus de fin d'année seront présentés aux familles

- organiser des élections de représentants de parents d'élèves aux dates prévues par le Ministère de l'Éducation Nationale, faire savoir par voie d'affichage le nom des parents élus et programmer un conseil d'école par trimestre conformément à la loi

- faire en sorte que les enfants qui leur sont confiés bénéficient de la protection sociale à laquelle leur statut de mineurs donne droit, y compris en signalant des difficultés récurrentes auprès des autorités compétentes comme leur statut le leur impose

⇒ Les parents s'engagent à :

- respecter les lois sur la protection de l'enfance (santé, propreté, alimentation ...) et notamment ne pas confier à l'école la responsabilité d'un enfant dont l'état de santé ou de fatigue est momentanément incompatible avec la vie en collectivité

- s'informer des possibilités du bâtiment scolaire en terme d'hygiène et de santé et ne pas incriminer les enseignants ou les ATSEM lorsqu'ils le trouvent inadapté

- ne pas empiéter sur la vie privée des enseignants en demandant des rendez-vous à des horaires qu'ils n'aimeraient pas se voir imposer par leur employeur, un client, une administration, ...

Voilà. Je crois que c'est tout. Mais il est possible que j'aie oublié quelque chose. Dans ce cas, n'hésitez pas à le signaler en commentaires, je verrai si je peux compléter.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Doublecasquette le 23 Avril 2023 à 10:44

Merci à Lumni et Jeanne Cherhal pour cette illustration.Ci-dessous la dernière partie de ce projet qui m'a pris l'année scolaire entière. Ceux qui ont suivi l'aventure depuis le début savent de quoi il s'agit. J'invite les autres à suivre les six autres liens proposés en bas de page. Et, avant de partager le matériel, je finis rapidement par le conseil donné dans la conclusion de ce travail :

Une dernière petite précision, qui me tient particulièrement à cœur, en ce premier quart du 21e siècle parfois bien déroutant : les œuvres proposées à la lecture, à l’observation, à l’écoute et à l’apprentissage par cœur sont bien évidemment interchangeables avec des centaines d’autres. Loin de moi l’idée de faire une liste fermée et de l’imposer à tous.

Mais, s’il vous plaît, essayons de raison garder et de ne pas passer à la moulinette un patrimoine vieux de plusieurs milliers d’années pour ne faire qu’entrouvrir la porte à une culture-marchandise, axée uniquement sur l’ici et le maintenant.Bon courage ! Les enfants ont droit au meilleur et ils peuvent y accéder, si nous sommes là pour le leur présenter pas à pas.

Le journal de bord de la Période 5 :

Télécharger « Journal de bord 5e période.pdf »

Le guide pédagogique :

Télécharger « 7 - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.pdf »

Les contes :

-

Le vilain petit canard :

Merci à l'Académie de Nancy-Metz

Télécharger « le_vilain_petit_canard_texte_integral.pdf »

-

Le secret des œufs de Pâques :

Télécharger « Le secret des oeufs de Pâques.pdf »

-

Jack et le haricot magique :

Télécharger « Jack-et-le-haricot-magique.pdf »

-

Le petit chacal et le crocodile :

voir Contes à dire, contes à lire - 11

-

Le roi Midas :

-

Perlette goutte d'eau :

Merci à École St-Exupéry-Bouchet, académie de Rouen.

Télécharger « Perlette-groutte-deau-texte.pdf »

-

L'Afrique de Zigomar :

Merci à Ekladata.com.

Télécharger « Tapuscrit-L-Afrique-de-Zigomar.pdf »

-

Les boîtes de peinture

Télécharger « Les boîtes de peinture .pdf »

Les vidéos :

- Le voyage d’une goutte d’eau (J-R Girerd)

- Les boîtes de peinture (A. Papazian)

Dans la même série :

GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 1 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 2 ; Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 3 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 4 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 5 ; GS : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions - 6 ; ...

7 commentaires

7 commentaires

-

-

Par Doublecasquette le 9 Avril 2023 à 12:09

Dictée CE2, Semaine 22, Jour 4 dans OrthoGraph'Lorsque je lis les interventions de certain.e.s collègues, je remarque que les corrections a posteriori sont beaucoup plus longues, et souvent moins suivies d'effet à long terme, que les corrections a priori.

♥ Dans la méthode OrthoGraph', les préconisations sont d'anticiper les erreurs avant même que les enfants n'écrivent.

Cela permet d'engager les enfants dans une spirale de réussite et de leur apprendre à raisonner l'orthographe avant de se jeter dans le vide de la feuille blanche.

La méthode préconise la technique de la « dictée réussie » qui se présente en plusieurs courts cycles de trois phases, déclinés l'un après l'autre, pour que lorsqu'on arrive à la dernière phase du dernier cycle, il n'y ait plus rien à faire.

♠ Dans la méthode classique, les enfants écrivent sous la dictée en autonomie et la correction se fera a posteriori

Les enfants sont jetés dans le grand bain directement et doivent repérer et utiliser seuls les outils dont la nature et la transmission de contenus pédagogiques les ont dotés (ou pas). L'enseignant ne s'attend pas à une réussite totale, mais il reste souvent persuadé que celles et ceux qui échouent plus que de raison ne travaillent pas assez, ne sont pas assez encadrés à la maison, sont victimes de leur milieu d'origine.

♥ Dictée réussie : première phase clairement éducative

En demandant aux enfants s'ils connaissent les irrégularités de tel mot ou s'ils ont repéré telle ou telle chaîne d'accord, pour quelques mots seulement, nous leur apprenons à focaliser leur attention sur les difficultés de la langue qu'ils ont déjà travaillées et à réactiver leur mémoire à long terme pour les résoudre.

Exemple : Avec la dictée ci-dessus, pour une classe de CE2 après 22 semaines de classe (Période 4, après 4 semaines de classe), cela donnerait :

Enseignant : Vous allez écrire : Demain, je prendrai mon panier... Albert, peux-tu nous dire comment nous devons écrire le son [ɛ̃] dans l'adverbe Demain ?

Albert : A.I.N.

Enseignant : Tout le monde est d'accord ? Le son [ɛ̃] de Demain s'écrit bien A.I.N ?

La classe : Oui.

Enseignant : Très bien, je suis d'accord aussi, Demain, A.I.N. Vous l'écrirez tout à l'heure. La suite : je prendrai... Bérénice, comment devons-nous écrire le son [ã] du verbe prendre ?

Bérénice : E.N.

Enseignant : Tout le monde est d'accord ? Moi aussi. Calixte, et la terminaison du verbe prendre ? Demain, je prendrai. Le verbe est conjugué à quel temps ?

Calixte : Au futur ? Alors c'est R.A.I.

Enseignant. Oui, c'est cela. Je prendrai, avec [ã], E.N. et la terminaison du futur R.A.I. À Désirée pour le son [jE] du nom panier. Comment vas-tu l'écrire, Désirée ?

Désirée : I.E.R.

Enseignant : Parfait. Panier, I.E.R. Vous vous souvenez de tout ? Nous allons voir. Écrivez : Demain, virgule, je prendrai mon panier.

En commençant dès les premiers jours de l'année avec cette technique et sans jamais en varier, la vigilance orthographique s'installe un peu plus rapidement qu'avec une méthode classique où l'on se fie d'abord aux réflexes autonomes des enfants, pour les redresser ensuite au besoin.

♠ Dictée classique : première phase évaluative

L'enseignant.e commence par dicter tout le texte de la dictée. Il se prépare un travail compliqué en plus de compliquer celui des enfants, qui doivent savoir seuls repérer les difficultés et mobiliser leur mémoire pour les résoudre.

♥ Dictée réussie : deuxième phase auto-évaluative.

L’enfant, en autonomie, doit mobiliser sa mémoire immédiate pour retranscrire sans fautes le court tronçon de phrase qu'on lui a donné et qui a été décortiqué par le groupe-classe.

Il exerce sa vigilance orthographique et, si l'on en croit les neuropsychologues, le fait d'écrire le mot, sans erreur, à la main, l'aide à en fixer l'orthographe de façon plus durable. Comme nous lui avons simplifié la tâche a priori, il est vraisemblablement en situation de réussite, ce qui l'aide à progresser.

♠ Dictée classique : deuxième phase évaluative

Souvent, avant de procéder à la correction au tableau, l'enseignant.e procède alors à une phase de passage dans les rangs avec pointage des réussites (ou des erreurs, ce qui revient au même, puisque toute réussite pointée met en avant les erreurs qui n'ont pas été pointées).

Cette phase individuelle de correction est souvent longue, surtout lorsque les classes sont chargées ou que les enfants cumulent les difficultés orthographiques.

Par ailleurs, elle peut être ressentie comme très dévalorisante pour les enfants, confrontés directement un à un à l'échec.

♥ Dictée réussie : troisième phase éducative

Nous en arrivons à la dernière phase active de chaque tronçon de la dictée réussie : la correction collective au tableau.

Après avoir écrit leur tronçon de phrase, les enfants posent leur crayon ou leur stylo et prennent un stylo rouge ou vert, selon les habitudes locales. L'un d'entre eux est désigné pour épeler le ou les mots de ce tronçon de phrase. S'il se trompe, la correction est immédiate, effectuée par ses pairs (effet feedback immédiat). La correction, en rouge, sur les cahiers, sous le tronçon fautif, joue aussi le rôle d'effet feedback immédiat : on ne reste pas sur son échec, on rebondit immédiatement vers la réussite (on peut par exemple demander aux enfants qui ont fait une faute de ne pas revenir au modèle du tableau lorsqu'ils écrivent la correction sur leur cahier).

♠ Dictée classique : troisième et quatrième phases

Pour la dictée classique, il reste encore deux phases :

- La troisième est auto-évaluative

C'est celle, autonome, de la correction des erreurs préalablement pointées par l'enseignant.e.

Les enfants doivent d'eux-mêmes sérier leurs erreurs en se demandant si elles sont lexicales (oubli de lettre muette, de double consonne, mauvaise direction d'un accent, etc.), ou grammaticales (repérage de la nature des mots de la chaîne d'accord, choix du morphème grammatical à ajouter)...

Dans certaines classes, cette phase est inter-évaluative, car les élèves sont alors rassemblés par petits groupes de deux à six enfants pour « négocier » l'orthographe de chaque mot avec leurs pairs. Ils sont alors censés débattre entre eux pour savoir si l'écriture demain est préférable à l'orthographe demin choisie par Elie et si le je prendrais de Fabiola est aussi recevable que le je prendrai de Gaspard et Hicham...

Qu'on choisisse l'option « seul face à son destin » ou celle « la raison du plus fort est toujours la meilleure », ils sont à nouveau en situation évaluative plutôt qu'éducative, tant au niveau des connaissances que des compétences puisqu'aucun expert n'est là pour corroborer leurs choix.

La quatrième est (enfin) éducative

C'est celle de la correction collective où l'effet feedback et le côté éducatif prennent toute leur place.

À partir de ce moment-là, les enfants sont vraiment en situation d'apprentissage et l'expert en orthographe de la classe, l'enseignant.e, les conseille, leur donne des procédures expertes et les réconforte.

Les seuls bémols, c'est que ça arrive tout à la fin, après une trentaine de minutes d'efforts, et que les difficultés présentées ainsi toutes d'un bloc, les unes après les autres, risquent de ne pas se fixer correctement dans la mémoire à long terme et que leur rôle éducatif risque de se diluer dans tout ce magma (particulièrement vrai pour les enfants en difficulté).

♥ Quelques conseils pour terminer

En respectant à la lettre la technique de la dictée réussie, dès la rentrée, nous pourrons sacrifier moins de temps au service de la dictée. Les premières dictées sont très courtes et permettent de bien fixer l'organisation, nouvelle pour nous, mais souvent aussi pour eux, plus habitués aux dictées classiques qu'aux dictées où, dès le départ, l'enseignant.e sollicite leur réflexion.

Quand nous arriverons avec nos élèves aux dictées un peu plus longues, les réflexes seront pris et la plupart des élèves ne feront quasiment plus aucune faute d'inattention depuis longtemps. Les corrections seront donc une formalité rapide, surtout si nous leur donnons l'habitude de recevoir un bonus pour les zéro faute et un autre, de moindre qualité, pour une dictée dont toutes les fautes, tronçon après tronçon, ont été correctement corrigées.

Chez moi, c'était Étoile d'or pour zéro faute, et Étoile d'argent lorsque toutes les fautes avaient été corrigées en cours de dictée (coût : deux feutres or et argent en plus du stylo rouge ou vert de la maîtresse).

Soit pour faire encore plus bref :

« Arrêtons de les évaluer pour vérifier si, depuis hier, ils sont devenus plus autonomes, éduquons-les pour que, progressivement, ils deviennent de plus en plus autonomes. »

♥ Petit conseil supplémentaire :

Pensons à réactiver tout cela à longueur de journée, dans tous les domaines, à tout moment :

« Ah tiens, vous avez vu ? Dans le problème de maths, il y a écrit "Pierre et Léa", c'est le "et" qui veut dire "et puis" et qui s'écrit E.T...»

ou encore, lorsque vous êtes en train d'écrire un mot pour les parents pour annoncer une sortie pour qu'ils le recopient sur leur cahier de liaison :

« Là, vous pouvez m'aider... Nous irons... vous connaissez la lettre muette à la fin du verbe. Nous, c'est la première personne du pluriel, la terminaison s'écrit ?... O.N.S, très bien ! »

et ainsi de suite.

Ils comprendront peu à peu que, pour nous, adultes, l'orthographe, c'est tout le temps, et que nous ne commençons jamais par écrire « comme on peut » pour nous corriger ensuite, lorsque nous avons tout fini.

Conclusion :

Au Cycle 2, la découverte de l'orthographe est encore bien trop récente pour que les enfants soient capables d'écrire le français complètement seuls, notre accompagnement est leur seule chance de progrès.

Bon courage ! 10 commentaires

10 commentaires

-

Par Doublecasquette le 18 Mars 2023 à 14:22

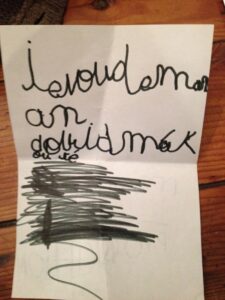

Merci à Emma, 4 ans 6 mois, d'apporter ainsi de l'eau à mon moulin.Et quelle eau ! Je ne sais pas si je dois pleurer de tristesse ou hurler de rage devant ce bel effort pour un si piètre résultat. Et encore, la veinarde, elle s'appelle Emma et non pas Frédégonde, Marie-Adélaïde ou Hermengarde !

En tout cas, je sais à qui je dois en vouloir d'apprendre ainsi régulièrement chaque année à tous les petits enfants de France à se contenter de l'à-peu-près, à être fiers d'un résultat bien peu gratifiant, à se motiver pendant des jours et des jours pour un objectif aussi insignifiant, soit, pour résumer tout cela, à mal faire et à trouver ça bien !

Soyez assurés que je n'incrimine en rien tous mes collègues de maternelle, pas plus que les CPC ou les IEN qui les sanctionneraient s'ils ne soumettaient pas les enfants de MS à cet exercice.

Les seuls responsables de cela, ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont écrit les programmes, depuis 2002 jusqu'à nos jours, ont imposé puis laissé utiliser l'écriture en capitales d'imprimerie.

L'apparente facilité de cette écriture a dès le début poussé dans cette fausse-piste toute la profession, de l'IEN à l'Atsem, en passant par les « chercheurs » dans leurs laboratoires. Ceux-ci se sont alors sentis prêts à construire un être humain nouveau, dont les capacités à s'exprimer par écrit auraient été tellement favorisées dès la plus tendre enfance qu'il deviendrait forcément, « à son rythme » comme ils se plaisaient à le dire, mais sans leçons ni exercices, un auteur-scripteur épanoui.

Jusqu'en 2002, le rôle de l'école maternelle était celui-là :

Complémentaire de l'éducation familiale et préparatoire à la scolarité élémentaire, elle est le lieu d'expériences et d'apprentissages essentiels qui permettent à l'enfant de « devenir grand ».[...]

L'école maternelle est le lieu privilégié où l'enfant bâtit les fondements de ses futures apprentissages. [...]

Les activités proposées à l'enfant ont pour but de le conduire à exercer et à développer ses capacités motrices, affectives, relationnelles et intellectuelles.

(in Programmes de l'École Maternelle, CNDP, 1995)

Nulle part il n'était écrit que les enfants devaient produire quelque chose de fini, quelque chose qui mette les enfants en difficulté par des apprentissages prématurés.

Quant à l'écriture, puisque l'école maternelle préparait à la scolarité élémentaire, c'était bien entendu l'écriture cursive qui était la seule proposée à l'apprentissage, en précisant bien toutefois que :

D'autres instruments de l'activité intellectuelle supposent des apprentissages construits que, souvent, seule l'école permet. C'est le cas des techniques graphiques de représentation de la réalité ou de la parole que sont respectivement le dessin et l'écriture.

Et ça, ça changeait tout. Le dessin était le précurseur de l'écriture, son déclencheur en quelque sorte. Il n'avait pas été sorti du domaine de l'activité graphique pour être envoyé en fin de programme, dans la partie Sensibilité, Imagination, création.

Ainsi, bien avant d'écrire, l'enfant était encouragé à la précision dans ses tracés, à l'explicitation des formes, à rechercher des moyens d'indiquer dans son dessin des relations entre objets ou personnages puis peu à peu à élaborer des codes graphiques spécifiques permettant d'améliorer la lecture du dessin par autrui, à simplifier un dessin pour distinguer l'important de l'accessoire, découvrir des formes élémentaires de schématisation.

Son apprentissage de l'écriture, cursive toujours, démarrait à bas bruit, dès la PS grâce aux ébauches de boucles présentes dans tous les gribouillages :

Voir, en bas au milieu, l'alignement de boucles bleuesBoucles qui évoluaient ensuite en pointes, ronds et demi-ronds puis se complétaient de ponts. L'enfant construisait ainsi le répertoire des différents types de tracés qu'il apprenait peu à peu à réinvestir dans ses premiers essais d'écriture cursive :

Merci mes GS de décembre 1997 (Lola, Anaïs, Mélanie, Jody et Valentin, un petit nouveau arrivé d'une autre école) et à mes CP (les autres).

Merci mes GS de décembre 1997 (Lola, Anaïs, Mélanie, Jody et Valentin, un petit nouveau arrivé d'une autre école) et à mes CP (les autres). À partir de 2002, l'école maternelle est devenue cet endroit où on doit obtenir des résultats, très vite, dès le milieu de la MS (et parfois plus tôt) parce que c'est écrit dans les programmes bien avant tout le reste !

Cette précipitation va droit dans le mur puisque l'école élémentaire n'utilisera plus cette compétence tant et tant de fois entraînée, évaluée, corrigée, reprise. Elle va d'autant plus dans le mur qu'en plus de l'entraînement à des gestes inutiles (les traits rectilignes qu'ils soient horizontaux, verticaux ou obliques n'existent pas dans l'écriture cursive), elle engendre bien souvent des échecs ou même des blocages dont le cas était prévu dès l'origine. C'est en effet la première fois où des programmes scolaires se sont mis à évoquer, avant même d'être appliqués en classe, de la mise en place d'une nécessaire différenciation pédagogique !

Ce qui signifie dès le début que ces rédacteurs savaient que leurs recommandations et l'organisation des exercices qu'ils proposaient ne permettraient pas de compléter l'éducation familiale de chacun ni de préparer efficacement tous les enfants à la scolarité élémentaire ! Et que malgré cette certitude d'échec programmé, ils ont continué, persisté (mais pas signé) et ont ainsi contraint tous les enfants, même parfois les plus dégourdis, à être satisfaits d'écrire comme des chacals et de dessiner à six ans comme des bébés de trois ans. Tout cela parce qu'ils ont préféré se gargariser d'objectifs éblouissants et employer des termes ronflants pour dire par exemple que L'expression graphisme peut en effet s'appuyer sur une culture très développée dans de nombreuses aires culturelles qui, pour diverses raisons, ne privilégient pas la figuration au lieu de se contenter de continuer à dire que le rôle des enseignants de maternelle, c'est d'aider les enfants à passer d'une expérience peu organisée à une activité construite.

Alors, pour conclure, que faire, dans sa classe, aujourd'hui, pour que la petite Emma et ses copines Frédégonde, Marie-Adélaïde et Hermengarde aient l'occasion de passer d'une expérience peu organisée à une activité construite d'écriture cursive au lieu de pratiquer ces graphismes non figuratifs, symboles d'une ouverture culturelle adulte qui les dépassent ?

C'est tout simple. Leur donner de la pâte à modeler, du sable humide, de la peinture, des éponges, des pinceaux et des brosses, des craies grasses, des crayons de couleur et des feutres de section triangulaire suffisamment fins pour que leur préhension soit aisée pour des doigts dont la longueur et l'épaisseur représentent à peu près le tiers de celles des nôtres, des ciseaux, de la colle en pot à étaler au pinceau, des gommettes, des petits cubes, des perles de tous diamètres, des picots, des blocs de construction, des foulards, des cerceaux, des anneaux, des balles et des ballons, des petits personnages ainsi que tout un univers à leur échelle (véhicules, animaux, meubles, bâtiments en tous genres) et apprenons-leur à être exigeants avec eux-mêmes, chercher à progresser dans leur représentation du monde, affiner leurs gestes et leurs actions.

Alors, tout naturellement, sans risque provoqué par des apprentissages prématurés, entre l'âge de cinq ans et demi et celui de six ans, ils pourront commencer à travailler chaque jour l'apprentissage de l'écriture des lettres une dizaine de minutes sur un cahier d'apprentissage de l'écriture cursive, tel l'excellent cahier de Laurence Pierson (Mes cahiers d'écriture - Découverte Vers l'écriture cursive).

Je peux alors vous affirmer qu'ils quitteront l'école maternelle en satisfaisant aux attendus de fin de cycle précisés ici dans le domaine de l'écriture cursive (Copier en cursive un mot ou une très courte phrase dont le sens est connu - Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle) bien mieux que ceux qui, dès leurs 4 ans, se sont escrimés à tracer comme ils pouvaient des lignes droites horizontales, verticales et obliques.

4 commentaires

4 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

L'École Primaire comme je voulais la raconter